星の位牌

森 佐 智 子(熊本市在住)

わたしは「戦争を知らない子供達」世代の一人である。だがわたしの記憶の初めとなる

昭和三十年代前半には、人々の間ではまだ戦争が共通体験として日常的に語られていたし、

「遺族の家」と書かれたプレートを玄関先に貼っている家もあった。

しかし、今の時代の大多数は、日本が戦争したことなど、ワンサポナタイムの話のよう

に感じている。中には戦争を「戦闘ごっこ」として、フアッションの一部のように捉えて

いる若者がいるかも知れない。

数年前の事である。「あの戦争は間違いよ。お国のためという大義名分があったかもし

れないけど、結局は人殺しじゃないの」と言ったわたしに対して、母は「それじゃあの子

は犬死にだって言うの!」と言ってわっと泣き出した。五十年前、国を愛し家族を愛し、

そのため自らの命を桜の花のように散らせてしまった一人の若者がいる。それは私の叔父

であり、私の母つまり彼の姉をいまだに悲しませ、涙させる若者である。

ここでは戦争の是非について論ずることが目的ではないので、そのことについて言及す

るものではない。わたしが問題にしたいのは、十八歳の若者の行動が、いや純粋な若者が

したことだからこそ、周囲に大きな悲しみと禍根を残し、いまだに関係者がそれを引きず

り続けていることにある。

彼は昭和二年、県北の小さな村の比較的裕福な商店の五男坊として生まれた。五男坊と

言っても三人の兄は幼い頃に亡くなっており、実質次男坊として成長した。

年のわりには落ち着いて思慮深く、周囲に対してもよく気配りし、また真面目で几帳面

な性格をもち、頭の良い子として皆に信頼されていたようである。やがて昭和十年代にな

ると、小さな村と言えども身近にきな臭いものが漂ったに違いない。自身の兄は出征し、

姉の夫も戦地に赴いたまま行方は知れず、姉は幼子を抱えて苦労していた。

そして、周囲の若い男たちが次々と姿を消して行くなかで、まだ年若い彼は悶々とした

毎日を送っていたのではないだろうか。このような状況のもとで、旧制中学の卒業を目前

にしていた十六歳の彼は、甲種飛行予科練習生として入隊した。入隊後も母や姉や弟たち

には度々便りを出していたようである。検閲がある中でそれらの便りにどこまで本心を書

いていたかは疑わしいが、彼の生家に残された過去帳には次のような記載もある。

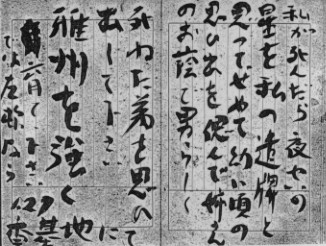

(19、11、10、母への手紙)

「父へのタバコ代百円にそえて、移動中の満員列車の中で揺られ乍ら書きつづった、古里

を偲び母を思い肉親のたれかれに思いを馳せ、また国を思ふ切なる心を書きつづった便り

が大村様を通して届けられる。幼いまでに純真な昭二の心が分かり、涙なしでは居られな

い。」

彼がいつ頃に特別攻撃隊を志願したのかは定かでない。しかし、一月二十七日の日付で

日記帳の用紙を切り取って書かれた文面(暗闇の中で書かれたらしく、上下逆さまだった

という)は、まさしく遺書である。

母上へ

十八年間色々と厄介ばかりかけました 元気で御国の為に何思ひ残りなく征きます

母上も元気で

新子姉さんへ

男として国家の危難に 喜んで死ねる私にして下さった姉様へ 何と御礼を申して

良いかわかりません 此処に私の私有全財産を送ります 此の前トランクを送った

ですがあれは着きましたですか

明人叔父さんも戦死されたけど そちらもがっかりせずにいて下さい

此の戦争で私達一族の男が皆死んでも姉さんは落胆する事なく 雅州の養育に勉め

られる事と確く信じています

私の頼りはたとへ他所に行ったとはいえ 今迄通り父母の面倒をみて呉れる姉さん

のみです 私が居なくなっても決して嘆かないで下さい

此の国難に海軍雷撃隊の一員として私は死んで行く事を無上の光栄と思っています

父上母上の事は呉々も宜しくお願いします

私が死んだら夜空の星を私の遺牌と思って せめて幼い頃の思い出を偲んで

姉さんのお陰で男らしく死ねた弟を思ひ出して下さい

雅州を強くそだてゝ下さい

では左様なら 1、27 香基地にて

こうして彼は、爆弾を抱えた片道だけの飛行に旅立ち、父母の元には二十年三月二十一

日付の、彼の戦死公報が届いた。いつの頃からか鹿屋基地の近くで毎春、特攻隊としてな

くなった人々の慰霊祭が行われている。それは参加する遺族にとっては大事な情報収集の

場ともなっている。

なぜなら、その隊の任務の性質上、隊員の家族は具体的なことは何一つ知らされないま

まに「遺族」となってしまった人々ばかりなので、関係する隊員のことを聞き回ってどん

な些細な事でも知ろうとするからである。

彼の両親も、特攻隊の編成や最後となった基地も知らないままに若い息子を死なせてし

まったことが無念だったに違いない。色々とつてを手繰って調べたようである。彼からの

便りの発信地を追い、「〇〇にいたらしい」と推理し、あるいは、「〇〇さんが一緒の隊

におんなさったけん、あの子のこと何か知っとんなさるかもしれん」と、生き残った同期

の方に話を聞き、また問い合わせの手紙を書いたりして、これを根気よく何度も何度も繰

り返しながら、一つ一つの事実を積み重ねていった。

そして「どうも最後は〇〇から飛び立ったんじゃないか」と、出撃基地を絞ると同時に、

生存中の彼のことを客観的に知っていったようである。残された家族はせめてこの軌跡を

辿ることで、一人の若者が確実にこの世に存在していたこと、そして一人前に、「御国の

ために」自身を役立てたこと等を明らかにしていった。「決して犬死何かじゃなかった、

立派な生き方だった」と信じることで、ほんの僅かでも悲しみを減らしていたのかもしれ

ない。

「神風特別攻撃隊菊水銀河隊」の出撃基地調査依頼の回答が出たのは、実に終戦三十五

年後の昭和五十五年だった。その時初めて彼が所属していた特攻隊の全貌が公になったと

言えるかも知れない。

その翌年、彼の姉が亡くなった両親の意志を継いで、慰霊碑を建立した。その碑には、

彼の遺書とも言える文章の一部が彼の筆跡そのままに彫り込まれている。

遺書の一部と山口昭二君遺影。

手元に残る同期予科練習生の名簿で見る限りでは、「戦死」の二文字とその日付がある

者がそれほど多いとは思わない。つまり特攻隊の一員だったのは、全体から見れば一部に

しか過ぎなかったということである。(志願しながらも目的を果たせなかった者は当然こ

の名簿からは判断できないが)

限られた「世界」の中で家族を含む外部の人間に相談することもできず、その一部の若

者達がはたしてその意味を正しく理解していたのか大きな疑問は残る。彼がどんな思いで

特攻隊入りを決意したのか、今となっては確かめる術は無い。しかし、同じ特攻隊を志願

しようとした友には、それを思い止まるよう説得したというから、彼の場合は冷静に判断

した結果だったのかもしれない。

それにしても事の顛末は悲しすぎる。十八歳の若者に此処まで思い込ませた当時の社会

情勢は、やはり正常とは思えない。否、正常とは思えない社会だったからこそ、若者の純

真な気持ちが身を呈して人々に「教えよう」としたのではないだろうか。

鹿屋航空基地史料館に陳列された特攻隊員の遺影の中には彼の姿もある。首に巻かれた

マフラーは、祖母の手織りの正絹で仕立てられた、母の襦袢の袖だと聞いている。極端に

物の不足した時代に、白いマフラー一本といえども調達は大変だったらしく、彼にとって

は自慢の宝物だったようである。その白いマフラーを着けた写真の中の彼は、一体今何を

考えているのだろうか。

今息子は彼と同じ十八歳である。ごく普通の高校生として、「勉強しろ!」と尻を叩か

れながらも、極めてのんびりとした毎日を送っている。それは修羅場を生き抜いてきた、

「昔の若者」から見れば歯痒いものとして写るだろう生き方である。現代のそんな十八歳

の若者は、今の私達に何を「教えよう」としているだろう。

*

この手記をお寄せくださった森佐智子さんは、山口昭二君の長姉島田新子さんの三女で

ある。昭二君の戦死の状況をお調べになるご両親のお気持ちや、弟を思いやるお姉さんの

心情が、ひしひしと伝わってくる。また島田新子さんは、亡くなられたご両親の意志を引

き継がれ、山口昭二君の慰霊碑を建立された。

甲飛第十二期生

山口昭二の霊に捧ぐ

海 軍 少 尉

弟昭二は父山口喜格、母ソノの五男として小天村三八四〇

番地に出生 長じて熊本県立玉名中学校へと進んだ。

当時大東亜戦争は激烈を極め 愛国の至情に燃える昭二は

安閑と学業を続けるに偲びず 在学四年にして自ら意を決し

予科練習生を志願 昭和十八年八月一日鹿児島海軍航空隊に

入隊 日夜寝食を忘れ 海軍雷撃隊の一員として訓練又

訓練の日を送った。

然し戦況は不利となり愈々決戦の重大局面を迎え九州東南

方海上の敵機動部隊撃滅の命下り勇躍暁闇をついて鹿屋基地

を発進 敵船団を捕捉し 之に壊滅的大損害を与え 自らも

魚雷を抱き愛機諸共玉砕し御国の華と散った時に昭和二十年

三月二十一日 弱冠十九歳であった。

父母は四階級特進の勲功を讚えその顕彰慰霊の碑の建立を

念じつつも果たさず 後事を私に託して此の世を去り 爾来

幾星霜 今茲に宿願のこの碑を建つ 切々の思い感慨無量

碑成る今はただ昭二の霊安らかなれと祈るのみ。

靖国の宮にみ魂は鎮まるも

折り折りかへれ故郷の山

昭和五十五年十二月吉日

長姉 島 田 新 子 建立

[碑銘の年齢は数え年]

目次へ

次頁へ

[AOZORANOHATENI]