真実を語り継ぐために

戦後60年を経過して、体験者の手記をはじめ作家諸氏による「戦記」の出版や映画の公開は

膨大な数にのぼります。ところが、必ずしも真実のみが記述されているとは限りません。例えば

「宇垣特攻」に関しても、真実は一つなのに、作家諸氏の記述は千差万別です。

では何故このような事態となったのでしょうか。問題は読者や視聴者の関心を集めることのみ

に重点が置かれ、真実を伝えようとする姿勢に欠けている為ではないでしょうか。「特攻隊」の

生き残りとして、当時の状況を後世に残すため、敢えて所見を述べさせて頂きます。失礼の段、

ご了承ください。

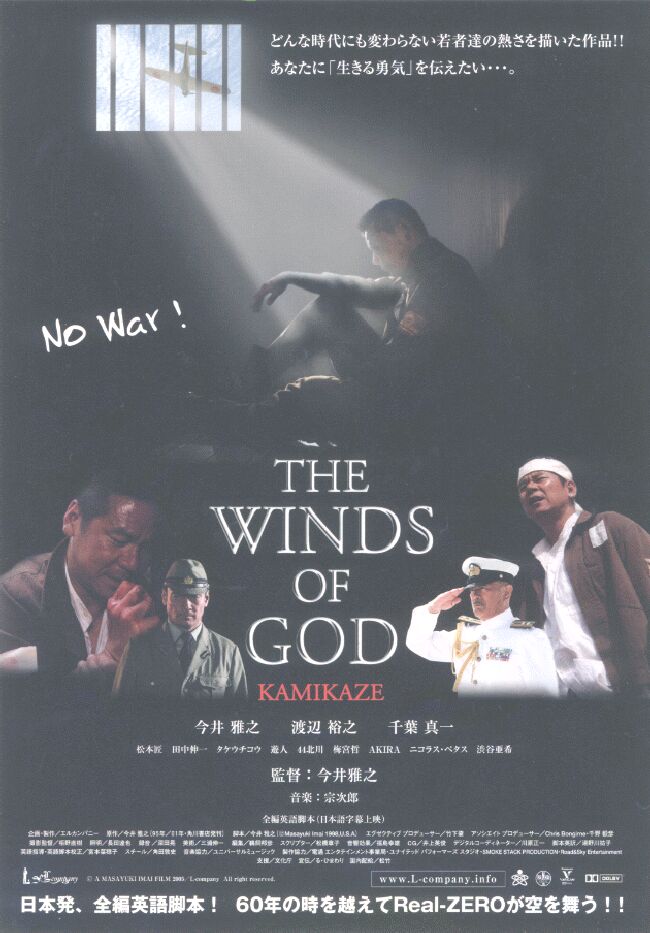

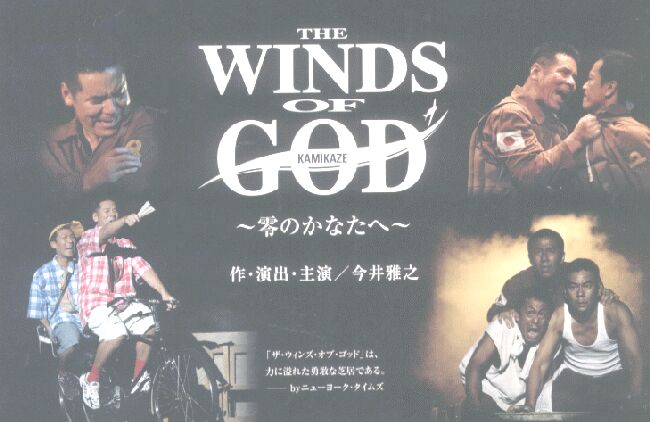

映画 「THE WINDS OF GOD」

KAMIKAZE 2006-6

この映画の鹿児島での試写会に招待されました。問題の多い作品です。特攻隊の生き残りと

して、特攻戦死した英霊に対して、失礼に当たるので無視すべきか、それとも時代考証に問題

はあるにしても、特攻の姿を後世に伝えるため、進んで推奨すべきか未だに迷っています。

当時の体験者として、特攻の真の姿を理解して頂くために、関係者には失礼と思いましたが、

敢えて問題点を指摘させて頂きます。先ず、鹿児島県の第一国分基地の設定とのことですが、

当時海軍中将は、鹿屋基地から大分基地に司令部を移した、第5航空艦隊司令長官、宇垣中将

以外には居りません。国分基地に中将(司令長官)が居るとの設定は無理です。

また国分基地からの「零戦」出撃は4月迄で、5月以降は1機の「零戦」もこの基地からは

出撃していません。

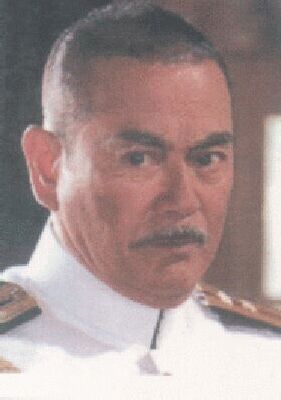

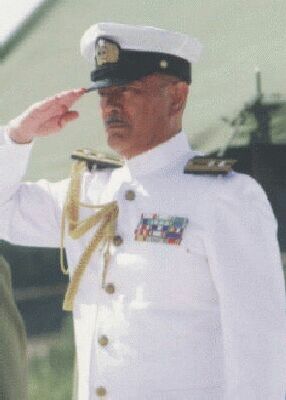

中将の階級章が逆さまです。司令長官の中将が参謀の飾緒を着けています。有り得ません。

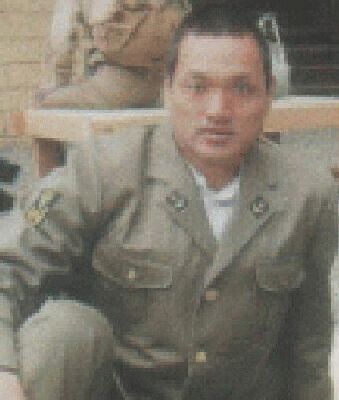

これ以外にも、飛行兵長設定の人物が、2飛曹の階級章を着けていました。

また「巡検ラッパ」であるべき場面で、陸軍の「消灯ラッパ」が吹奏されていました。

海軍では日課終了に際して、当直将校が各部を点検のため巡回します。その「巡検ラッパ」

を挿入しました。お聴きください。

中将の階級章が逆さまです。司令長官の中将が参謀の飾緒を着けています。有り得ません。

これ以外にも、飛行兵長設定の人物が、2飛曹の階級章を着けていました。

また「巡検ラッパ」であるべき場面で、陸軍の「消灯ラッパ」が吹奏されていました。

海軍では日課終了に際して、当直将校が各部を点検のため巡回します。その「巡検ラッパ」

を挿入しました。お聴きください。

ライフジャケットの紐の結び方です。右が正しい結び方です。

これ以外にも、マフラーの巻き方その他間違いだらけです。

折角飛行可能な「零戦」を飛ばしての映画なのに、出撃の「零戦」が爆弾を積み忘れています。

(書き込み忘れ?)

飛行場の吹流しが「赤・白・赤」の斑になっています。正しくは「白・赤」です。

ライフジャケットの紐の結び方です。右が正しい結び方です。

これ以外にも、マフラーの巻き方その他間違いだらけです。

折角飛行可能な「零戦」を飛ばしての映画なのに、出撃の「零戦」が爆弾を積み忘れています。

(書き込み忘れ?)

飛行場の吹流しが「赤・白・赤」の斑になっています。正しくは「白・赤」です。

第三種軍装の襟元や階級章が気になっていました。その原因が判明しました。釦3個の左側は

間延びして、だらしがないですね。右側の釦4個が正解です。またネクタイは紺色ではなく、

服と同色だったと思います。右の写真の1飛曹が衿に着けている記章は何でしょう。当時は、

あんな物付けていませんでした。

これ以外にもいろいろな問題があります。要するに、時代考証に欠けているため、体験者か

らみますと違和感があります。公開までにどれだけ修正できるかが正念場と思います。

第三種軍装の襟元や階級章が気になっていました。その原因が判明しました。釦3個の左側は

間延びして、だらしがないですね。右側の釦4個が正解です。またネクタイは紺色ではなく、

服と同色だったと思います。右の写真の1飛曹が衿に着けている記章は何でしょう。当時は、

あんな物付けていませんでした。

これ以外にもいろいろな問題があります。要するに、時代考証に欠けているため、体験者か

らみますと違和感があります。公開までにどれだけ修正できるかが正念場と思います。

舞台「THE WINDS OF GOD〜零のかなたへ〜」

映画の試写会は鹿児島で拝見致しました。そしてこれに対する所見は既に述べたとおりです。

8月24日、福岡市の西鉄ホールで観覧した舞台について所見を申し述べさせて頂きます。

先ず、海軍の特攻隊の設定に拘わらず、陸軍の用語などが混在しています。

以下間違いの内容と、改善策などについて、希望を述べさせて頂きます。

●是非とも是正して欲しい事例。

◆可能な限り是正して欲しいと思う事例。

□間違いですが、是正するまでのことはありません。

◆士官室には従兵がいて、掃除や食事準備などします。士官が直接箒や雑巾などを持つこと

はありません。設定を変更すべきだと思います。

◆海軍の一人称は「私」です。「自分」は陸軍の用語。「僕」は同僚や目下に対して非公開

の場でしか使用しない言葉です。

◆「点呼」は陸軍の用語で、海軍に「点呼」はありません。

●陸軍の「消灯ラッパ」が流れていましたが、海軍の「巡検ラッパ」に直し

たの方が、旋律も宜しいかと思います。

●18年の学徒出陣で飛行予備学生で入隊した少尉には、19歳は居ません。20歳以下の

特攻隊員は予科練出身者には居ますが、士官には居ません。

□「腕立て伏せ」は海軍では「前に支え(まえにささえ)」と言っていました。

●ライフジャケットの紐の結び方について、当日も説明しましたが、装着を急ぐ必要がある

のなら、2ヶ所の小紐と中心の太紐は結んだままにして、Tシャツを着るよう上から被る

ようにします。次に下からの紐は前で正しく結びます。そして、後ろの部分を切り離して

いて、装着した後、ホックで止めるようにしたら如何でしょうか。

以上、僭越ですが元海軍特攻隊員としての希望を申し上げました。 永末千里

台湾沖航空戦 2004-12 光人社

膨大な資料の収集、多数の関係者からの聞き取り調査など、ご努力には敬意を表します。

しかし、それを表現する肝心な「軍事用語」その他に「画龍点睛ヲ欠ク」面が見受けられ

ます。また、取材された関係者の話には思い違いや誇張した話もあります。必ずしも真実

のみとは限りません。これらの取捨選択にも問題があるように思います。

1、用語について

☆海軍階級の略称。

*飛行兵長(飛長)*上等飛行兵(上飛)*一等飛行兵(一飛)*二等飛行兵(二飛)

上等飛行兵を上飛兵とは略しませんでした。

☆出身略称その他。

*予備学生(予備学又は予学)*予備生徒(予備生又は予生)

*予備練習生(予備練又は予練)予備学生を予飛とは略しませんでした。

*航法士官(操縦士官と偵察士官との区分はあっても、航法士官の呼び名はありません。)

☆その他用語。

*擬襲 襲撃運動と推察します。

*機上測角訓練 偏流測定訓練と推察します。

*吊光弾 吊光投弾 吊光投弾に統一したほうが・・・

*自差修正 当時は磁差修正とも言っていました。

*模擬魚雷 演習用魚雷 訓練用魚雷 訓練用魚雷に統一したほうが・・・

*側程五〇〇浬(152頁)側程の意味を理解していませんね。

*「編成表」や「搭乗割」は使いますが「編成わり」とは初耳です。

*攻撃隊員(射手)と記述していますが、当時は「攻撃員」と呼んでいました。

*連合艦隊はもう、聯合艦隊に直してよいのでは?

☆行動内容等。

*鹿屋基地から与那国島へ編隊で飛ぶ場合。列機の偵察員は後続機航法の任務があります。

「特に作業はなく見張りに専念する。」と述べています。(168頁)

一番機が故障離脱した場合。機位を失した彼はどうするのでしょう。

*7.7ミリ機銃の弾倉は97発です。

*機長の命令により魚雷は放たれた。(213頁)

魚雷は主操縦員が照準して発射します。機長の命令は不自然です。

*台北を発動点にして高度二〇〇メートルで、(223頁)

二〇〇〇メートルの間違いでは?

☆雷撃について。

魚雷発射後、敵艦の甲板を飛び越えるなどの記述があります。この魚雷は命中しません。

HP 10−6 雷撃の理論と訓練 をご一読ください。解説します。

目標艦。艦の全長200メートル・速力30Kt.で走航と仮定。

雷撃機。240Kt.、距離1000メートル、高度50メートルで魚雷発射と仮定。

雷 速。空中弾道を含め、平均42Kt.と仮定。

魚雷が目標と交差する1000メートル先の地点に到達するのに、≒48秒。

目標が30Kt.で直進すれば、48秒後には約720メートル進む。

雷撃機が魚雷発射後、直進して同地点に達するのに、≒8.5秒。

この間、目標艦は、30Kt.の場合約127メートル進む。艦首は+100メートルで、

227メートル。

720−227≒493メートル。雷撃機が魚雷発射後直進した場合、艦首の約500

メートル前を横切ることになる。

当時、1Kt.を秒速に換算する便法として、1Kt.≒0.5メートルで計算していました。

30Kt.≒15メートル。20Kt.≒10メートル。多少の誤差はあるが、即時に答が出

せるので重宝していました。(1浬1,852メートル)

雷撃機が魚雷を発射後そのまま直進すれば、目標艦艦首の約500メートル前を横切るこ

とになります。雷撃機の操縦員は心理的に、対空砲火から逃げたいと思います。敵艦から

離れることは考えても、発射後にわざわざ敵艦に近づくことなど考えられません。だから、

停泊艦の攻撃以外に敵艦の上を通過することなどありえません。

☆陸軍雷撃隊の編成。 陸海軍協議の疑問(27頁)

教育に必要な魚雷、一人当たり昼間十本、夜間五本の計十五本は海軍が負担する。とあり

ますが、この資料は再吟味する必要があると思います。

艦上攻撃機の実用機教程では、雷撃は必須科目です。発射運動(単機による照準及び魚雷

発射の訓練)と襲撃運動(編隊による攻撃要領)は徹底的に実施されます。そして最後に、

実艦を標的に訓練用魚雷の発射訓練を行います。

ところが実射となると、標的艦や魚雷回収艦艇との調整などが必要となります。課程修了

までに体験できるとは限りません。現にわれわれのクラスでは、姫路空は大分空に移動し

て、一回実施しましたが、百里原空は実施出来ませんでした。

次に、実施部隊での練成訓練は、二〜三ヶ月間実施されますが、やはり発射運動と襲撃運

動が主体です。訓練用魚雷の発射は最後の仕上げに、二〜三本行う程度です。こんな状況

を熟知している海軍関係者が、陸軍の訓練に一人当たり十五本も提供するとは到底考えら

れません。

陸軍の一個飛行戦隊五十人として、七百五十本。四個飛行戦隊で、三千本。

★以上、所見を述べさせて頂きました。今の読者には受け入れられても、体験者からみれ

ば違和感のある記述です。

不時着 2004-8 新人物往来社

校正についての疑問。

原稿を出版社に渡した後、校正はどのようになされたのでしょうか?

誤植は出版社の責任ですが、校正を怠った著者にも責任はあると思います。

主要参考文献の「神風は吹かず」「かえらざる翼」の著者は「永末千里」なのに

「永松千里」となっています。

185頁

全国九千五百余名の市街舎から厳選された七十九名が・・・

★全国九千五百余名の志願者から厳選された七十九名が・・・

でないと、文章にならないと思います。 典型的な誤植。

212頁

予科練資料館と同県の大分県行橋市で、・・・

★行橋市は福岡県です。これは原稿そのものが間違っていたのでは?

不時着 桑原敬一氏

83頁

土浦、第二郡山、姫路の海軍航空隊、前線基地である串良基地、百里原海軍航空隊を

経て台湾虎尾航空隊にて終戦を迎える。

☆土浦(予科練)郡山(飛練・中練)までは分りますが、私の資料では、乙飛十八期

の艦攻の実用機教程は宇佐航空隊と台南航空隊で行っています。姫路航空隊迄の経緯

が分りません。次に、百里原航空隊を経て台湾の虎尾航空隊空にて終戦とありますが、

虎尾空は昭和20年2月15日に解隊して存在しません。

84頁 172頁

☆5月4日と5月11日に出撃したとあります。特攻隊の名称は何でしょうか。

☆5月11日に、串良基地から九七艦攻が出撃した記録は見当たりません。

98頁

串良基地から10機飛んだ「白鷺揚武隊」の一員とありますが、

☆当日串良から出撃した九七艦攻は次のとおりです。

( )内は編成した部隊と出撃機数及び未帰還数です。

第二正気隊(百里原空・3-2)八幡振武隊(宇佐空・4-3)白鷺揚武隊(姫路空・3-1)

104頁

姫路空に転出した数ヶ月後の20年2月。

☆数ヶ月前、何処の航空隊から転勤して来たのでしょうか?

実用機教程の卒業は19年12月のはずです。辻褄が合いません。

116頁

経験豊富な予備生徒・・・

☆予備練習生の間違いでは?

予備生徒出身の士官と下士官との間で駄弁るような内容の話ではありません。

117頁

☆富士絹のマフラーは本来私物です。支給品ではありません。

123頁

☆編隊飛行の場合の偵察員は、後続機航法を行ない常に機位を把握しています。

でないと、一番機が故障等で離脱した場合には機位を失します。

瞑目したまま、とは不自然だと思いませんか?。

131頁

☆玉井中佐は副官ではありません。

134頁

☆整備課は整備科の誤りだと思います。

137頁

台湾の虎尾海軍航空隊に配属された。

☆ここでは百里原空経由とはなっていません。83頁と矛盾します。いずれにしても、

既に解隊された航空隊へ配属されるとは考えられません。

不時着 船川睦夫氏

160頁

☆4月28日特攻出撃とありますが、特攻隊の名称は?

この日出撃した九七艦攻も百里原空、姫路空、宇佐空で編成した1号艦攻です。

第一正気隊(百里・3-2)八幡神忠隊(宇佐・6-3)白鷺赤忠隊(姫路・3-1)

性能の違う、一号艦攻と三号艦攻が編隊を組んで同時に出撃するとは考えられません。

質問して再確認すべきでした。

161頁

☆百里原航空隊に帰り・・・ とあるので、百里原空で編成した第一正気隊と思って

調査しました。私のHP6−5に正気隊の写真と名簿があります。船川睦夫に該当す

る者は見当たりませんでした。

★船川睦夫。調査の結果。

土浦空(予科練乙飛18期)。郡山空(飛練・中練教程)。宇佐空(飛練・実用機教程)。

宇佐空編成の特攻隊(八幡神忠隊)。種子島不時着帰還。その後百里原空へ転属。

八月十五日の記憶

336頁〜337頁

いっぱしの特攻隊員生活が始まった。「特攻」の名を出せばたいていのわがままは

通った。・・・

特攻隊員はもてた。・・・

★701空大分派遣隊は「特攻待機」ではなく通常の配置でした。

特攻隊が編成されたのは、8月15日以降のことです。特攻隊員ではないことは、

巡邏隊も当然承知していたはずです。終戦までは、軍の規律は保たれていました。

347頁

午後三時ころになっていたと思う。

「敵艦隊は沖縄に集結中、これに特攻をかけ撃滅する」

午後四時半過ぎ――。

飛行場に黒塗りの車三台が到着した。

「中都留大尉、三機だけでよいと命じていたのに、これはどうしたことか」

「長官が特攻をかけるというのに、三機だけとはもっての外、私の部下一一機、

全員がお供します」

349頁

訓示が終わると、指揮所前に準備されたテーブルの上にスルメ一匹ずつが置かれ、

幕僚の参謀たちが隊員一人一人にコップを握らせた。酒は白鹿の一級酒。(以下略)

★酒は白鹿の一級酒。――この表現は疑問。時代考証無視。

当時われわれも「白鹿」は飲んでいました。但し、一級酒・二級酒の区分はありま

せんでした。戦後の昭和28年「酒税法」が制定され、アルコール度数により課税

されるようになりました。その際、度数によって一級酒・二級酒に区分されるよう

になったと記憶しています。

349頁

攻撃目標と飛行コースは以下の通りであった。(中略)

午後五時。出発の時が来た。

★午後四時半過ぎ―。長官が到着。中都留大尉との編成のやり取り。長官訓示。

攻撃目標と飛行コースの指示。スルメを置いての別杯。

これだけの行事が、僅か三十分間に実行可能でしょうか?

指揮官たちの特攻 2001-8 新潮社

135頁抜粋

名簿を細かく見ていて気づいたのは、ここでも下士官の中に、当時の私と同年の十七歳

が八人、さらに一歳年少の十六歳が三人も居たことである。

年齢といい、甲種飛行予科練習生十三期という年次からいっても、操縦技術が身につく

までには至っていない。

まして、水上機の操縦は前述のようにかなり難しく、水上機乗りはたいていの陸上機を

乗りこなせるが、その逆は不可能とされている。

とすれば、この少年兵たちは後席へ偵察員として乗ったわけだが、電信機も機銃も下ろ

してしまっているので、役割としては、ただ目をみはって、敵機や敵艦を探すということ。

これなら少年でもできるのだが、仮に敵機を見つけても、敵艦を探し当てて突入するに

しても何もすることがない。

ただただ眼を見開き続けて、死に向かうのみ。どんな思いの三、四時間であったことか。

★これでは英霊やご遺族は浮ばれません!

興味本意の創作でなく、水上機による「特攻隊」の真の姿を後世に残してください!

予科練甲飛十三期生の「水上機」による特攻戦死者は、操縦員10名、偵察員4名です。

天草空(操4名)福山空(操1名・偵1名)宅間空(操5名・偵2名)北浦空(偵1名)。

彼らは正規の飛行術練習生を卒業して、一人前の搭乗員として「特攻隊」に編入されたの

です。 特攻戦死者名簿(水上機)参照。

飛行術練習生の訓練期間は、操縦員は中間練習機教程が陸上機水上機とも4ヶ月。次に、

実用機教程は機種によって異なります。我々のクラスの例では、最長の戦闘機が6ヶ月。

艦爆・艦攻・中攻が5ヶ月。これに対し水上機は2ヶ月でした。また、偵察員は6ヶ月で

飛行術練習生を卒業します。

水上機の実用機教程の訓練期間が短いのは、水上偵察機要員としての訓練が主体だから

です。陸上機のように、急降下爆撃や雷撃それに戦闘機の空戦技術のような、機種に応じ

た高度の技術を必要とする訓練がありません。(二座水偵の場合は一部空戦訓練あり)

甲飛十三期の水上機組は、20年2月までに卒業して実施部隊へ出ています。陸上機組

は、中練が終わる時期に燃料不足等の理由で訓練が中止され、卒業していません。また、

偵察員は前期(飛練38期)が卒業して実施部隊で勤務していました。

☆「水上機乗りはたいていの陸上機を乗りこなせるが・・・」

★本当にそうでしょうか? 離陸着陸は水上機に比べ習得し易いかも知れません。しかし、

急降下爆撃や雷撃それに戦闘機の空戦技術など、それぞれの機種に対応した技能は、一朝

一夕に練達できるものではないと思います。