-

スケール大(100pix.:50cm)

人見 忍

(2003/4/24更新)- 両手剣クレイモア(claymore)

- 16世紀半ばのスコットランドの両手剣

山本留吉

(2003/9/4更新)- 憲兵腕章

- 穴を重ねて紐で結ぶ。其の後、上縁を安全ピンで留める。本来時は楷書であるが、私物品には異なる物も多いらしい。外地用の物には『MP(ミリタリーポリスの略)』の2字が黒で記載された物を用いる。

怪人37型

(2004/10/14更新)- 九〇式鉄帽

- 日本陸軍の使用していた鉄兜、クロムモリブデン製。

昭和五年に制定された時は九〇式鉄兜であったが、翌年に扱いが兵器から被服に変更されたのに伴い名称も九〇式鉄帽と改められた。

山本留吉 (2008/05/24)- 昭五式軍帽(将校用)

-

-

スケール小(100pix.:20cm)

怪人37型

(2003/4/24更新)- スイスアーミーナイフソルジャーモデル(Swiss army knife model soldier)

- スイス軍で正式に採用されている型。

グリップ部の全長は91mm。ナイフ、切、栓抜き、缶切(−ドライバー)の機能を備えている。

山本留吉

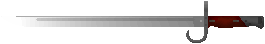

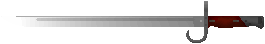

(2003/10/8更新)- 三十年式銃剣(初期型)

- 全長52.5cm、刃渡り40cm、重量は約700g

明治30年に三十年式小銃用の銃剣として開発、制定された銃剣。其の後も三八式、九九式などと小銃が変わっても、昭和20年の敗戦まで量産されつづけ、帝國陸軍でもっとも長く使用された兵器で、兵隊さんからも『ゴボウ剣』という愛称で親しまれた。(海軍でも陸戦隊で使用された。)

使用方法としては、着剣して用いる銃剣術(現在は銃剣道として国体の制式種目)や、白兵短剣術に用いる他、戦地で動物などを捕獲、解体する際にも用いられた。同銃剣を製造した会社、工場は多く、兵工廠の他にも民間の工場でも生産され、国内のみならず満州や朝鮮でも製造された。

敗戦後も亜細亜各国の軍隊で引き続き使用され、韓国、北朝鮮に至っては、朝鮮動乱の際に複製品を作って使用していた。

亦、大英帝国など外国にも輸出され、アリサカバイヨネットの名称で親しまれ、各国の銃剣にも影響を与えた。

山本留吉

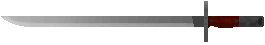

(2003/10/8更新)- 三十年式銃剣(末期型)

- 上記の末期型

-

山本留吉 画伯 (2009/1/1)

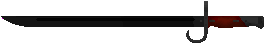

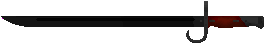

- 三十年式銃剣(黒染)

-

いまさらですが、以前作成した銃剣が白刃だったのですが、初期型は黒染で、白刃は中期型以降(例外はあるようですが)とのことなので、改めて黒染めです。

背景が明るいと見ずらいかもしれません。

山本留吉

(2003/11/15更新)- 同心十手

- 江戸時代に捕吏の用いた武器。鈎の部分で刃を受けとめられるようになっている。時代劇などでよく見かける短いものは市中見廻り用。捕り物用はより長く二尺くらいまでが一般的。

長いものでは馬上から用いる三、四尺のもの、暗鬼として用いるより小さいもの、さらには目晦ましにか鉄砲を仕込んだものもあるとか。

柄の紐緒の色は組織、所持者によって異なっていて、アイコンの赤いものは同心、与力が使うものである。

怪人37型

(2003/12/5更新)- M1917バヨネット(M1917 Bayonet)

- 1917年からウィンチェスター社とレミントン社によって作られ、第2次大戦の時まで使われた銃剣です。

山本留吉

(2003/6/13更新)- 在郷軍人手帳

- 在郷軍人が所持する手帳。

中には、勅諭、勅語、補充兵の責務(服装や召集)、軍事常識、陸海軍について、帝国在郷軍人会設立の趣旨、同会規約、同会会歌等が印刷されており、

その他に個人情報を書き込むページや、簡易点呼や、召集のさいにその記録記すページがあります。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 陸上自衛隊階級章 陸曹長

- この階級は1980年にはじめて制定された階級で、下士官の中では最上位です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 二等兵

- 入営1年目の新兵さんの階級章です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 一等兵

- 二等兵を呼ぶ時は、二等兵殿ではなく○年兵殿と呼びます。

平時には、二年兵までしか存在しませんが、戦中には四年兵などという古兵殿もいたそうです。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 上等兵

- 特に働きの良い上等兵は、伍長勤務上等兵となります。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 伍長

- 最下級の下士官です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 軍曹

- 鬼軍曹などといわれる人もいます。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 曹長

- 最上級の下士官です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 特務曹長

- いわゆる人事の特さん。

閻魔帳を持っていて、兵科を決定するのもこの人です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 少尉

- 小隊長の殆どは少尉です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 中尉

- 中隊長の殆どは中尉です。

やりくり中尉などと呼ばれるように、世帯主としては給料は必ずしも良いとはいえません。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 大尉

- 大隊長の殆どは大尉です。

やっとこ大尉と呼ばれるように上がりの階級となる人も多いとか・・・

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 少佐

- 大隊を指揮します。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 中佐

- 参謀になるような階級です。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 大佐

- 連隊を指揮します。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 少将

- 旅団を指揮します。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 中将

- 師団を指揮します。

山本留吉

(2003/8/10更新)- 帝國陸軍昭五式肩章 大将

- 我が軍最高の階級。

元帥は名誉称号であるため、大将元帥となり、その階級は大将である。

山本留吉

(2004/7/13更新)- 大正三年乃至九年戦役従軍記章

- この従軍記章は、大正9年3月10日、「大正三、四年従軍記章令」が改正(勅令第406号)されて、「大正三年乃至九年戦役従軍記章令」に改められて授与されるようになったものです。そのため、章の表側のデザインや綬の色は大正三四年従軍記章と同じものです。この従軍記章は、大正三・四年の日独戦争(第一次世界大戦)に引き続いて起こった「シベリア出兵」も一括して制定されたため、「シベリア従軍記章」などと呼ばれることもありますが、制定目的から見れば正確ではありません。

章は銅製で、菊花御紋章の下に陸軍の軍旗と海軍の軍艦旗が交差されています。

裏面には、「大正三年乃至九年戦役」の文字が浮き彫りにされています。

山本留吉

(2004/7/13更新)- 明治卅七八年従軍記章

- 明治卅七八年戦役(通称日露戦争)の従軍記章として明治卅九年に制定された。

俗に日露戦役従軍記章などとも呼ばれる。

図柄は菊花紋章を上部に戴き、軍艦旗・軍旗を交差、其の下に桐葉紋章を置く。

裏面には『明治卅七八年戦役』の文字が浮き彫りにされています。

山本留吉

(2004/12/24更新)- 日本刀の鍔

- 刀の刀身と柄の部分の間に挟み込む金具。

柄を握る手を護る効果があるが、江戸時代のように平和な時代には主に装飾具としての意味合いが強くなる。

よく見かけるようなこった彫刻や象嵌の施してあるものは実際の戦には使用せず、実戦に際しては意匠が単純で丈夫な物を用いる。

アイコンは江戸時代頃の物と思われる。

山本留吉

(2006/5/28更新)- 自衛隊缶飯

- 自衛隊の戦闘糧秣。

缶入りであることから缶飯と呼ばれ、主食副食とも色々と種類があり、味に関しても定評がある。